甲子风华沐党恩 振兴奋进新时代

——庆祝西藏自治区成立60周年昌都市发展综述

来源:昌都报 2025-08-25

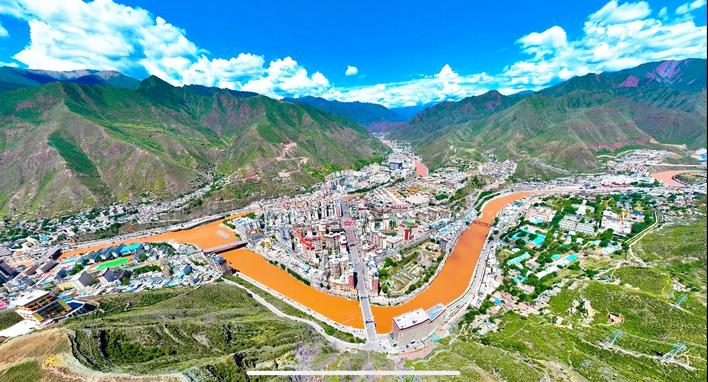

日新月异的昌都全景(航拍)

市融媒体中心记者 刘晓江 王正森

8月昌都,万里霞光、山河锦绣,华灯初上、夜色阑珊,家家户户、男女老少自得其所,悠然漫步在熙熙攘攘的街头巷尾......

茶马广场上的喷泉是孩子们的最爱,喷涌的水柱时骤时歇,不时挑逗着孩子们的欢声笑语。满天飘扬的彩旗恰似行走其间的各族儿女的心情,在党的光辉照耀下,斑驳灿烂;澜沧江水奔涌向前,激荡的浪花宛若康巴儿女拼搏的汗珠,在中华民族伟大复兴的历程中“闪光”!

“西藏第一所小学”“西藏第一家银行”“西藏第一家运输公司”等诸多“西藏第一”雕像静静矗立,诉说着昌都在西藏和平解放历程中的独特地位,见证着昌都60年沧海桑田,换了人间!

民族“三交”渐密,持续铸牢中华民族共同体意识

7月22日,“智慧启航 雄鹰翱翔——2025年雪域雄鹰培育计划”暨昌都中学生赴渝研学“三交”活动在重庆市武陵文旅展馆拉开帷幕。在为期7天的研学活动中,昌都学子走进重庆川剧院、数字国防军事体验中心、816工程遗址等深入了解重庆历史文化、现代工业发展成果,让民族团结之花在青春旅程中绚烂绽放。昌都一高学子索朗在发言中说道:“要珍惜学习机会,努力提升自我,用知识回报家乡,用行动促进民族团结。”

近年来,昌都市深入实施各族青少年交流计划、各族群众互嵌式发展计划、旅游促进各民族“三交”计划,这样的民族“三交”活动已成为常态。重庆、天津、福建对口援昌省市累计投入资金超117.5亿元,实施项目超3200个,直接惠及各族群众超80万人次,有形有感有效促进各民族交往交流交融。

据统计,2024年至今,已组织311批次14950名从未离开过大山大水的农牧民群众到区内外毗邻城市开展“三交”活动。

60年来,在党中央的特殊关怀和全国人民的大力支持下,昌都市坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,持续深化全国民族团结进步模范区创建工作,不断巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,成功创建国家级民族团结进步示范市,自治区级民族团结进步模范单位78家,市级民族团结进步模范单位2054家,出版印发了《石榴花开——西藏昌都汉藏联姻故事集》《昌都民族交流融合的古与今》《爱国之光耀藏东》《历久而弥新·兼容而自立》等民族团结进步书籍,涌现出《红色昌都》《传奇卡若》《祖国扎西秀》等一批优秀文艺作品,建成昌都革命历史博物馆等爱国主义教育基地59处,唇齿相依的共同体理念和“五个认同”进一步深植广大干部群众心中。

区域医疗中心,更好满足人民健康需求

近日,昌都市人民医院各科室陆续传来喜讯:前有来自察雅县26周超早产儿“转危为安”、再有51岁藏族阿妈在藏东首例密网支架术中“化险为夷”,还有急性心肌梗死的康巴汉子“起死回生”……当一件件重大手术在昌都本土完成,意味着越来越多的“中大病”足不出市就得到妥善治疗,更快更好地保障了人民生命健康。

近年来,在各省市“组团式”医疗团队助力下,昌都积极引入和推广管理新理念、新方法、新手段,重庆、天津、福建累计选派医疗人才5000余名,帮助开展新技术新项目1200余项,通过“传帮带”等方式培养本地医疗技术骨干1000余名,有效满足了群众看病需求和疑难危急重症诊治需要,群众就近就便看好病的愿望照进现实。

与此同时,“民族瑰宝”藏医药事业快速发展:昌都市藏医院被列为自治区级区域医疗中心,《晶镜本草》《昌都藏医药》《昌都市藏医药古籍文献精选集》等文献出版发行,助推了藏医药事业的传承创新发展。

昌都市卫生健康委副主任顿珠告诉记者,截至2025年8月,昌都基层医疗卫生机构达1215个、医务人员3800余人,满足“一村两医”基本需求。孕产妇住院分娩率从2010年的47.4%增长至2024年的98.46%,孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率从2010年的119.74/10万和9‰下降至2024年的8.41/10万和3.62‰,妇幼健康指标实现量质齐升。城乡居民基本医疗、社会养老保险全覆盖,乡(镇)卫生院医保直接结算,让农牧区群众看病就医更加便捷。

2024年,昌都作为全区唯一地市成功入选中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目城市,项目跟进实施为昌都卫生健康事业高质量发展注入新动能,也必将让康巴儿女的健康需要得到更好满足!

教育优先发展,构筑藏东人才百年基业

8月16—17日是昌都各高中开学的日子,一群群朝气磅礴的学子从四面八方陆续返回校园,老师们早已等候多时,校园后勤也趁假期做好各类维护,安静的教室响起琅琅书声、久违的操场霎时人声鼎沸,“只要埋头苦读,梦想就能成为现实”成为孩子的坚定信念!

长期以来,特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视教育事业发展,坚持把教育作为国之大计、党之大计,作出深入实施科教兴国战略、加快教育现代化的重大决策,确立到2035年建成教育强国的奋斗目标。

2025年4月25日,昌都市教育大会召开。会上,市委书记庄劲松明确提出了“加快推进昌都教育现代化、建设教育强市的工作目标”,提出了时间表和任务图。

经过60年的发展,昌都教育已经完全具备了追逐“教育强市”目标的底气。昌都市教育局局长周凯表示,目前全市有各级各类学校712所,较1965年增加697所;在校学生166308人,较1965年增加164987人;在编教职工12464人,较1965年增加12406人;九年义务教育巩固率98.53%,义务教育有保障全面实现;高中阶段毛入学率达91.73%。

学校办学条件持续改善,离不开市委市政府对教育工作真金白银的投入。数据显示,“十四五”期间投资21.13亿元,新建、改扩建学校264所,新增学位1.3万余个;投入资金11.28亿元,实施学校供暖项目396个。近五年,昌都累计拨付“三包”资金33.1亿元惠及76.09万人次学生,营养改善计划资金5.32亿元惠及54.41万人次学生。与此同时,困难学生资助政策体系覆盖各个学段,近五年资助学生2.86万人次,总金额1.6亿元。

让每个孩子都能享有公平而有质量的教育,让每一个孩子系好“人生第一粒扣子”,让每一个孩子都有人生出彩的机会,昌都教育值得更多期待……

基础设施完善,为高质量发展保驾护航

2025年7月19日,在“红色昌都·振兴奋进”活动理论政策宣讲群众性比赛中,来自芒康县木许乡木许村的次拥卓玛饱含深情地说,当地一句家喻户晓的谚语:“阳光照到的地方,冰雪会融化,党的政策到的地方,幸福会生根。”她向大家描述着过去的木许乡:山高路险,乡亲们常说:“出门靠骡马,过江溜索摇。”

如今,在党的乡村振兴政策支持下,不仅柏油路修到了村口,澜沧江上还架起了雄伟的跨江大桥,就连最偏远的阿东村也通了硬化路。“这不仅是老百姓的致富路,更是党的恩情路!”

在八宿县,扎仓嘎水库建成投运,弄利措水库即将建成让困扰当地百姓多年的季节性通水问题得到有效解决。

昌都市交通局副局长韩兆龙表示,60年前,整个昌都地区仅有1000公里的砂石路面,没有一条柏油路,通车能力极差。60年来,在国家、自治区和对口援昌省市、企业的大力支持下,一大批重大交通、能源、水利、通信基础设施加快落地实施,有力补齐了昌都基础设施短板。截至2024年底,全市公路通车里程2.024万公里,其中农村公路通车里程为17997公里,高等级公路从无到有,县(区)、乡(镇)、建制村通畅率分别达到100%、100%、86.2%。

四通八达的不止看得见的公路,还有看不见的“电路”“网路”。60年来,电网覆盖全面拓展,全市行政村主电网覆盖率达到100%,川藏联网、藏中联网相继建成投运,累计外送电力29亿千瓦时;昌都市区、县城千兆光纤宽带接入实现全覆盖、5G信号连续覆盖,建制村通信覆盖率、光纤通达率分别达100%、98.9%。

依托资源禀赋,释放高质量发展新动能

60年来,昌都农牧业基础作用不断增强,工业主导地位迅速提升,服务业对经济社会的支撑效应日益突出,“清洁能源、绿色矿业、文化旅游+天地一体的交通枢纽+农牧业产业”的“3+1+1”重大任务逐渐明晰,中核英利、成功红酒业、三峡集团西藏能源有限公司、玉龙铜业、君亲农业、华电金沙江上游水电开发有限公司等多家产业链企业相继落户,助推昌都各条产业链更长、更全、更强。

昌都市农业农村局副局长荔靖表示,60年来农牧产业全面发展,已从传统农牧业向现代化特色化农牧业跨越转变,全市畜禽良种覆盖率已达52%,各类畜禽存栏246万头(只),肉蛋奶年产量稳定在22.5万吨以上。类乌齐牦牛、贡觉阿旺绵羊、八宿藏香猪、边坝林麝、芒康葡萄等成为特色新名片,持续增多的订单让农牧民“钱袋子更鼓、腰杆子更硬”。

清洁能源产业蓬勃发展,藏东国家清洁能源基地加快建设,全力构建清洁能源“一基地、两示范”发展新格局。目前,已建在建清洁能源装机容量达1740万千瓦,占全区已建在建总容量的59.8%。大唐八宿10万千瓦风电项目成为全国已建成海拔最高风电,金上昂多—拉妥330万千瓦光伏电站成为全球一次性开工建设单体规模最大的光伏电站……“昌都的清洁能源资源丰富,发展清洁能源产业具有得天独厚的优势,我们将继续加大开发力度,为国家的能源安全作出贡献。”昌都市发改委党组书记陆方说。

绿色工业加快发展,推动铜矿、菱镁矿、水泥等绿色工业,提质扩能增效,玉龙铜矿年产值突破百亿大关。2024年,工业总产值占地区生产总值的比重达39.2%,全市规上工业企业达17家。

红色文旅产业稳步发展,聚力把昌都打造为“红色旅游目的地”,加强顶层设计,以江达岗托渡江遗址、芒康盐井办公旧址等红色遗迹为支撑,将革命精神红色基因融入文旅产业、乡村振兴、爱国主义教育等领域,逐步完善“30+N”“西藏第一”红色资源利用工程,推进红色研学高质量发展,持续提升文旅服务水平。仅2024年就接待游客 400.04万人次,实现收入32.8亿元。

产业大发展离不开良好的营商环境。2024年,全市营商环境综合评价位居全区第三,并呈现出持续优化、稳步向好的喜人态势。“对照市委市政府建设‘建设长治久安和高质量发展引领示范市’工作目标,营商环境没有最好,只有更好!”市投资促进局局长申建荣坦言。

产业大发展,群众得实惠!2024年,昌都城镇居民人均可支配收入达48242元,是2005年的6.4倍,年均增长10.1%;农村居民人均可支配收入达19441元,是1978年的249.2倍,年均增长12.8%。

筑牢生态屏障,守护美丽昌都天蓝地绿水清

“绿水青山就是金山银山,冰天雪地也是金山银山。”青藏高原自古便是中华民族的重要生态屏障,被誉为“亚洲水塔”“地球第三极”。

一直以来,昌都市各级各部门深入践行习近平生态文明思想,牢记习近平总书记“保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和永续发展的最大贡献”殷殷嘱托,坚决扛牢生态环境保护责任,严格执行青藏高原生态保护法和自治区国家生态文明高地建设条例,深入打好污染防治攻坚战,大力推进重要生态系统保护修复,持续抓好山水林田湖草沙一体化保护,有效加强生态环境全周期监管,扎实推动生态文明建设和生态环境保护工作,以高水平保护促进高质量发展,全力打造人与自然和谐共生的现代化新昌都。

春华秋实,岁物丰成。《2024年昌都市生态环境状况公报》显示:昌都市区环境空气质量有效监测365天,空气质量达到一级(优)的天数240天,达到二级(良)的天数125天,无轻度、中度、重度以及严重污染,优良天数比例稳定保持100%;三江流域水质总体优良,达到或优于Ⅲ类及以上标准的比例为100%,无Ⅳ类及Ⅴ类水质和城市建成区黑臭水体;全市国家土壤环境监测网重点风险监控点位各污染物浓度均低于农用地标准风险管控限值,受污染耕地安全利用率达到93%以上、建设用地安全利用率达到100%;完成148家企业危险废物规范化管理现场评估,规范转移危险废物600.13吨,规范收处医疗废物354.51吨,“无废城市”创建成效显著。

风劲帆满图新志,砥砺奋进正当时!

60年辉煌成就从来不是阻碍藏东儿女的“功劳簿”,而是砥砺奋进的“宣言书”!我们回望历史,我们感恩奋进,我们再立新功!在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下,在党中央、自治区党委、市委的坚强领导下,在援昌各省市和中央企业的支援下,80万勤劳质朴的藏东儿女信心满怀、干劲十足,不断聚焦未来产业,抢抓发展机遇,为把昌都早日建成长治久安和高质量发展引领示范市而团结奋斗!